Выявления уровней сформированности самостоятельной работы младших школьников на уроках литературного чтения

Показатели:

№ 1. Способность к обнаружению учебой задачи;

№ 2. Умение сделать выбор;

№ 3. Способность обобщать;

№ 4. Развитие речевых умений;

№ 5. Самоконтроль и рефлексия;

№ 6. Способность планировать.

Уровень самостоятельности учащегося:

Высокий – 30–32 балла;

Выше среднего – 22–29 баллов;

Средний – 15–21 баллов;

Низкий – меньше 14 баллов.

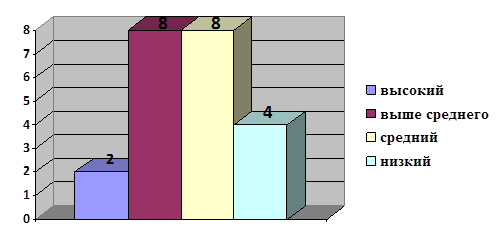

Рисунок 1. Уровни самостоятельности учащихся

Можно сделать вывод, что в классе преобладают учащиеся со средним и выше среднего уровнем сформированности самостоятельности.

Учащиеся с низким уровнем - требуют постоянной дополнительной помощи, отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем развития памяти, внимания, мышления. Им необходимы: постоянная стимуляция, яркая мотивация, четкое отслеживание временного режима, проверка качества выполнения, включение заданий на развитие. Этим учащимся педагоги обычно уделяют максимум внимания, в ущерб остальным учащимся.

Учащиеся со средним и выше среднего уровнями - способные справляться самостоятельно, более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У них хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, хорошая переработка информации, исполнительность, добросовестность, высокая учебная мотивация. Им необходимо постоянное ненавязчивое внимание учителя (чтобы не возникало иллюзий брошенных детей или всезнаек - всеумеек), небольшая стимуляция, включение творческих заданий.

Высокий уровень - учащиеся способные справляться с материалом за короткий срок с высоким качеством и оказывать помощь товарищам, обладают «академической одаренностью». Это единство познавательной потребности, эмоциональной включенности, мотивации и способности к регуляции своих действий.

Для выявления отношения учащихся к самостоятельной работе, мотивов самостоятельной деятельности им была предложена анкета.

Анкета для выявления отношения учащихся к самостоятельной работе, мотивов самостоятельной деятельности.

I. Как вы относитесь к самостоятельной работе, которая проводится по предмету «Литературное чтение»?

1. Положительно.

2. Отрицательно.

3. Безразлично.

II. Что вас привлекает в ней?

1. Возможность пополнять и углубить знания.

2. Возможность проявить самостоятельность.

3. Желание проверить свои знания.

4. Желание получить отметку.

5. Желание получить похвалу от родителей, учителей и др.,

III. Какие виды самостоятельной работы вы выполняете с интересом?

1 Работа с учебником.

2. Работа с дополнительной литературой.

3. Решение задач, выполнение упражнений.

4. Работа с таблицами.

5. Подготовка докладов.

6. Выполнение чертежей, рисунков.

IV Какая помощь учителя необходима вам при выполнении самостоятельной работы?

1. Объяснение задания.

2. Наблюдение учителя.

3. Ответы учителя на вопросы, возникающие при выполнении заданий.

4. Помощь учителя не нужна.

V. Что, на ваш взгляд, следовало бы изменить в организации самостоятельной работы школьников?

1. Увеличить для нее время на уроке.

2. Уменьшить время для нее на уроке.

3. Чаще предлагать творческие задания.

4. Не задавать домашнее задание.

5. Чаще предлагать индивидуальные задания.

6. Предлагать задания на выбор.

На первый вопрос с анкеты

16 учащихся ответили - положительно, 2 учащихся - отрицательно и 3 - безразлично.

Второй вопрос дал следующие результаты:

1. Возможность пополнять и углубить знания - 5 учащихся.

2. Возможность проявить самостоятельность -7 учащихся.

3. Желание проверить свои знания - 3 учащихся.

Требования к организации лабораторных работ в курсе математики

Как мы уже отметили очень важно правильно организовать работу учеников. Всякая лабораторная работа по математике содержит в себе определенные этапы совместных действий учителя и ученика, самостоятельную или групповую деятельность учащихся. Поэтому необходимо грамотно подготовить лабораторную работу ...

Принципы личностно – ориентированного профессионального обучения

В современной педагогике большинство исследователей выделяют две парадигмы образования: когнитивную и личностную. В соответствии с когнитивной парадигмой образование рассматривается по аналогии с познанием, а его процесс: постановка целей, отбор содержания, выбор форм, методов и средств обучения – ...

Разработка программы по спецкурсу «Я и профессия»

Спецкурс «Я и профессия» рассчитан для учащихся ПЛ №22 по профессии 37.3 «Мастер по лесному хозяйству». Программа построена по типу «тренинга умений» и направлена на повышение уровня профессиональных качеств учащихся, соответствующих профессии типа «человек – природа». Изучение спецкурса предусматр ...

Психологические знания в работе учителя

Как известно, существует внутреннее единство развития психики ребенка и педагогического процесса.

Разделы

- Главная

- Развивающее обучение

- Региональный рынок образования

- Возникновение университетов

- Обзор основных теорий обучения

- Педагогика: наука и искусство

- Музыкальное воспитание в семье

- Информация о педагогике